Профессор кафедры лингвистики Университета Нью-Мексико (США) Ян Мэддисон и директор службы исследовательских данных американского Колледжа университетских библиотек и учебных наук Карл Бенедикт заинтересовались причинно-следственной связью, о которой ученые пока только строят предположения: как и насколько сильно экологические и лингвистические переменные коррелируют друг с другом.

Большинство атрибутов любого языка, на котором говорят сегодня, унаследовано от более ранних стадий развития того же языка, от предыдущих поколений носителей, но следует принимать во внимание и тот факт, что в течение длительного времени разговорные языки неуловимо меняют свою фонологическую форму. Лингвисты изучают все эти тонкие изменения в течение времени. Но идея данной научной работы заключалась в том, чтобы выяснить, какие корреляции существуют между особенностями конструкции звуковых систем языков, их фонологией и свойствами той среды, в которой они «работают».

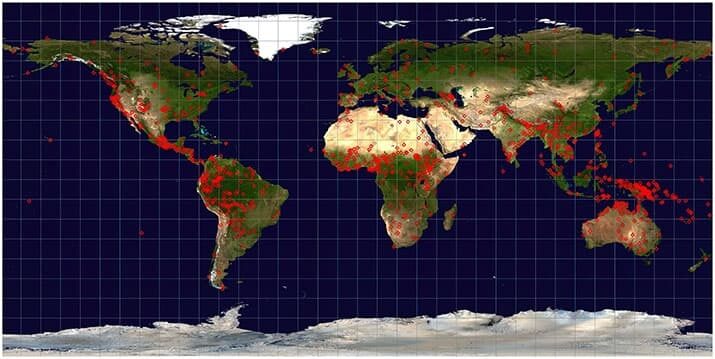

В течение трех лет энтузиасты анализировали карты, факты и тенденции, чтобы собрать воедино начатую ими грандиозную головоломку. В зоне их пристального внимания оказались более 1 000 глобально распространенных языков (или 1/7 всех живых языков, по данным 2022 года), которые документировались на протяжении как минимум 300 лет (см. рисунок). Все они оценивались на предмет фонологических различий и экологических факторов, лежащих в их основе, в соответствии с идеями, предложенными рядом исследователей-предшественников, и собственными гипотезами авторов работы.

Еще одна гипотеза акустической адаптации говорит о том, что более высокая доля простых консонантно-гласных слогов (это слоги с одним согласным в начале и последующим гласным) характерна для теплых регионов, где по крайней мере 5 месяцев в году среднемесячная температура не опускается ниже 10 °C. Авторы обосновывают свою позицию тем, что более теплый климат позволяет больше времени проводить на открытом воздухе и больше «дистанцироваться». Такие простые открытые слоги оптимальны для дистанционной речи, поскольку «слушатель выигрывает от перцептивной отчетливости, а говорящий, передавая сообщение минимальными слоговыми единицами, а не более сложными, достигает экономии артикуляции». Баланс между перцептивной отчетливостью и экономичностью артикуляции обычно считается основополагающей характеристикой разговорного языка.

Ухудшенные условия акустической передачи коррелируют с более простыми сигналами. Показатель, названный авторами «тяжестью согласных», объединяющий общий размер набора согласных и сложность начальных и кодовых звуков слога, ниже в языках, распространенных в более жарких, влажных и густонаселенных районах.

Среднегодовая температура оказалась наиболее сильным предиктором сонорности (при произнесении звонких согласных превалирует голос, а не шум). Речь с большей долей сонорных звуков меньше подвержена модулируемым изменениям, и со временем языки, используемые в более теплом климате, особенно на открытых пространствах, могут получить более простую акустическую структуру, вероятно, из-за восприятия слушателей.

Основные результаты:

- большая опора на гласные свойственна языкам, распространенным в районах с высокой температурой и влажностью;

- больше взрывных согласных (таких как [б/п, д/т, г/к] в русском языке) в языках, носители которых проживают в условиях высокогорья;

- более сложные тоновые системы сформировались во влажных регионах;

- меньше сложных согласных (аффрикатов: например, [ц] в русском языке, [дз] в белорусском, [j] в английском) характерно для языков, которые возникали в районах с большим количеством осадков и более высокой температурой.

Происходящее на протяжении последних столетий изменение климата не принималось во внимание согласно условиям данной работы. Однако с течением времени это влияние станет неизбежным, если речь идет о звуковых системах, утверждают лингвисты. Причем мыслить следует отнюдь не только в масштабах столетий.

«Если мы подумаем о ставшей уже стандартной практике использования масок в регионах планеты, тех же мегаполисах, где распространены заболевания или качество воздуха таково, что без этого никак нельзя обойтись, то следует ожидать скорых изменений в способах общения людей друг с другом, что неизбежно отразится на звучании языков», — обращает внимание Карл Бенедикт.Биологи уже наблюдают похожие тенденции в пении птиц, которые адаптируются под внешние условия. Исследования, посвященные пению птиц, показывают, что некоторые виды, обитающие в ближайшем соседстве с человеком, изменяют свое звучание на более громкое или переходят на более высокий регистр, чтобы быть выше фонового шума городов. Но что примечательно, эти перемены затрагивают и представителей тех же видов птиц, живущих в сельской местности. Это эволюционные процессы, причем виды быстро приспосабливаются по сути к относительно недавним изменениям, поскольку продолжительность жизни птиц намного меньше, чем человека.

Впрочем, люди — существа не менее адаптивные в самом широком смысле. Люди всегда адаптируются к месту, где они живут. Окружающие их меняющиеся условия заставляют придумывать все новые и новые стратегии оптимизации.

А для эколингвистики все только начинается. Ученым еще многое предстоит понять при оценке того, как многочисленные факторы климата и экологии, коррелирующие друг с другом, могут влиять на речь.

«И через 5, и через 50, и через 100 лет будет очень интересно посмотреть, что вырастет из того семени, которое мы заложили этой первой разработкой», — подытоживает Карл Бенедикт.

Комментарии читателей

на нашу рассылку