Однако есть примеры, когда опухоль возникает без каких-либо мутаций. Проще всего объяснить это тем, что мутации в таких случаях плохо искали, хотя можно задуматься и о другом варианте - может быть, здесь есть какой-то механизм, который делает клетки злокачественными и без мутаций? Как раз такой механизм описывают в Nature сотрудники Университета Монпелье вместе с коллегами из Университета Южной Калифорнии, Института биологии гена РАН и Университета Земмельвайса. Мутации меняют активность генов - значит, безмутационный механизм «озлокачествления» тоже должен менять активность генов, причём менять очень и очень надолго.

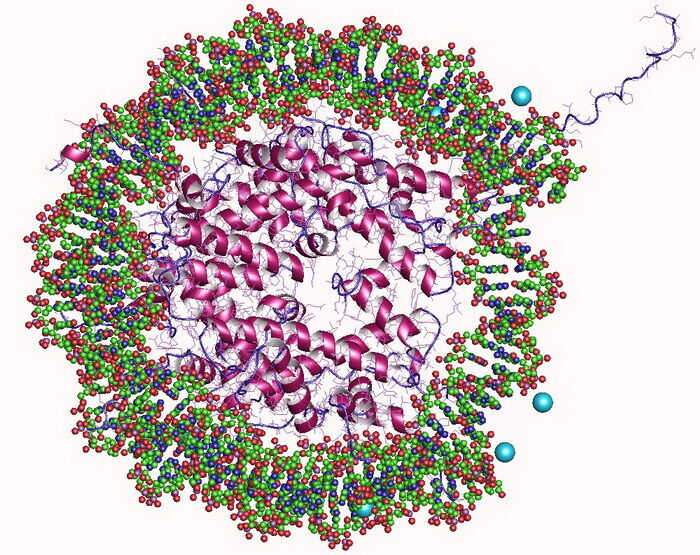

Возможно, кто-то уже догадался, что речь пойдёт об эпигенетике: эпигенетические «рубильники» могут подавить или простимулировать работу гена на всю оставшуюся жизнь, не затрагивая генетический текст, то есть последовательность ДНК. Таких «рубильников» у клеток есть несколько видов; в данном случае речь идёт о механизме, который использует белки-гистоны. Эти белки взаимодействуют с ДНК, делая её доступной или недоступной для других белков, которые считывают с неё генетическую информацию. Гистоны по-разному работают на разных участках генома; есть гены, которые они упаковывают исключительно плотно, удерживая их в генетическом архиве на протяжении почти всей жизни клетки.

Тут можно заметить, что уровень polycomb'ов в клетке может упасть из-за мутаций в их генах. Может быть так, но может быть и иначе: всё-таки клетки способны менять активность генов и без мутаций, прислушиваясь к сигналам из внешней среды, от других клеток. Уровень белка может понизиться, а потом его снова станет больше. В случае с белками polycomb, как было сказано, их уровень понижали временно, и потом их снова становилось много - но при этом, что важно, опухоли не исчезли.

Пока polycomb'ов было мало, активность некоторых генов повышалась; когда polycomb'ов снова стало много, активность тех же генов понизилась, но на исходный уровень вернулись не все. Исследователи вышли на цепочку молекулярных сигналов, которые приводят к постоянной активности некоторых белков, необходимых стволовым клеткам: они поддерживают их в стволовом состоянии, а также помогают соответствующим образом настроить обмен веществ и стимулируют регенерацию тканей. Однако, когда те же «стволовые» белки начинают работать всё время, они провоцируют злокачественное перерождение клеток.

Эпигенетическая аномалия - временное исчезновение регуляторов polycomb - позволяет «стволовым» белкам впасть в самоподдерживающуюся стимуляцию: эпигенетический тормоз, раз отказав, потом уже на них не срабатывает.Важно ещё раз подчеркнуть, что никаких мутаций тут не происходило, а эпигенетические изменения были обратимы. Тем не менее, в тканях личинок происходили необратимые опухолеподобные изменения.

У человека есть близкие аналоги не только белков polycomb, но и тех «стволовых» белков, которые вырвались из-под эпигенетического контроля. Мутации в них связаны с настоящими человеческими опухолями, однако, как видим, эти белки могут начать себя вести «по-злокачественному» и без мутаций. В перспективе результаты всё равно нужно проверить в экспериментах с млекопитающими, хотя, надо сказать, это не первое исследование на тему «рак без мутаций», и некоторые данные тут получены как раз на клетках млекопитающих. Так, мы писали, что опухоли могут метастазировать без каких-либо дополнительных мутаций, что также без лишних мутаций они способны сопротивляться химиотерапии, и что определённую роль в развитии опухолей могут играть модификации белков, которые опять же не связаны с ДНК. Более того, есть эксперименты, в которых подверженность раку переходила от мышей родителей к мышам-детям и мышам-внукам - и переходила она не в виде мутаций, а в виде эпигенетических модификаций на вышеупомянутых белках-гистонах.

Комментарий: Эпигенетика — молодое направление современной науки, и пока она не так широко известна, как ее «родная сестра» генетика. Если генетика изучает процессы, которые ведут к изменениям в наших генах, в ДНК, то эпигенетика исследует изменения активности генов, при которых структура ДНК остается прежней. Можно представить, будто некий «командир» в ответ на внешние стимулы, такие как питание, эмоциональные стрессы, физические нагрузки, отдает приказы нашим генам усилить или, наоборот, ослабить их активность.

Изучение эпигенетических механизмов помогло понять важную истину: очень многое в жизни зависит от нас самих. В отличие от относительно стабильной генетической информации, эпигенетические «метки» при определенных условиях могут быть обратимыми. Этот факт позволяет рассчитывать на принципиально новые методы борьбы с распространенными болезнями, основанные на устранении тех эпигенетических модификаций, которые возникли у человека под воздействием неблагоприятных факторов.

Читайте также: