© N + 1; Stewart S. R. Jamieson et al. / Nature, 2023

С помощью георадиолокационных исследований

ученые обнаружили под под Восточно-Антарктическим ледниковым щитом остатки реликтового ландшафта, состоявшего из горных хребтов и речных долин. Вероятнее всего, он оставался скрыт подо льдом не менее 14 миллионов лет, со времени среднемиоценового климатического оптимума,

сообщает статья в журнале

Nature.

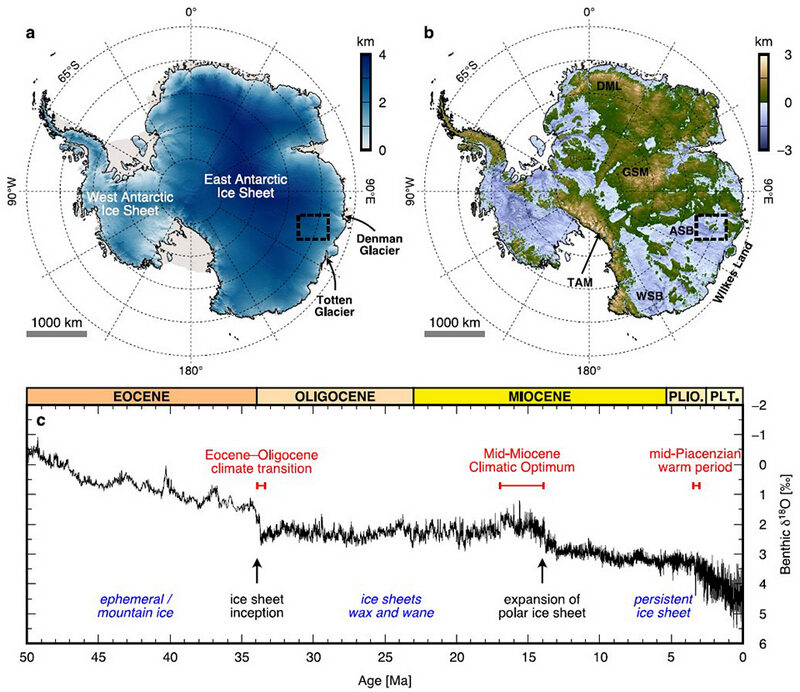

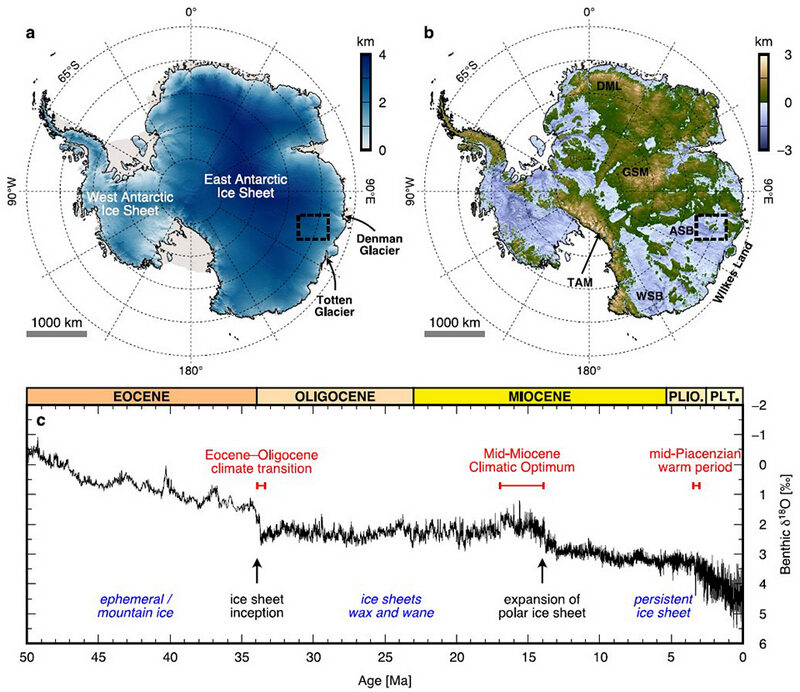

Постоянный ледниковый щит начал развиваться в Антарктиде примерно 34,0-33,5 миллиона лет назад, на рубеже эоцена и олигоцена. Его появление связывают с возникновением холодного Антарктического циркумполярного течения из-за окончательной изоляции континента в южном полярном регионе и с происходившим в это же время общим похолоданием, которое, по-видимому, было обусловлено колебаниями в геохимическом углеродном цикле Земли. В Восточной Антарктиде ледовый покров континентального масштаба, вероятно, развился при расширении и слиянии ледников в горах Гамбурцева, Трансантарктических горах и в высокогорьях Земли Королевы Мод.

Протяженность и мощность его постоянно изменялись. Лишь около 14 миллионов лет назад, когда после климатического оптимума среднего миоцена наступило

глобальное похолодание и содержание CO2 в атмосфере упало с 300 до 140 объемных долей на миллион, льды могли сильно отступить. После этого Восточно-Антарктический ледниковый щит

стал устойчивым. Об изменчивости его границ и о связанных с ней колебаниях уровня моря ученые судят, анализируя осадочные отложения в береговых областях и на континентальном шельфе. Однако данные о динамике ледникового щита можно получить и с помощью дистанционного зондирования, которое позволяет выявить подледную топографию и моделировать эволюцию ландшафтов под воздействием ледниковых масс.

© Stewart S. R. Jamieson et al. / Nature, 2023a : Абсолютные высоты ледникового щита согласно Эталонной модели рельефа Антарктики REMA. Пунктирным прямоугольником отмечен участок, на котором был обнаружен подледный реликтовый ландшафт; b : Подледная топография Антарктиды. ASB ― бассейн Аврора, DML ― Земля Королевы Мод, GSM ― горы Гамбурцева, ТАМ ― Трансантарктические горы, WSB ― Земля Уилкса; c: Изменения концентрации кислорода-18 в отложениях бентосных фораминифер, отражающее колебания температуры за последние 50 миллионов лет

Для решения этой задачи Стюарт Джеймисон (Stewart S. R. Jamieson) из Даремского университета совместно с коллегами из Великобритании и США использовал данные радарной съемки со спутников RADARSAT в комплексе с

Эталонной моделью рельефа Антарктики REMA (Reference Elevation Model of Antarctica). Исследователей интересовали чувствительные к климатическим колебаниям районы ледников Тоттена на Земле Уилкса и Денмена на Земле Королевы Мэри, а также питающие их подледниковые внутриконтинентальные низменности ― равнина Шмидта и бассейн Аврора. Уточненную цифровую модель поверхностного рельефа соотнесли с данными съемки авиационной георадарной системы

HiCARS на борту летающей лаборатории Института геофизики Техасского университета. Это позволило получить профиль поверхности под слоем льда.

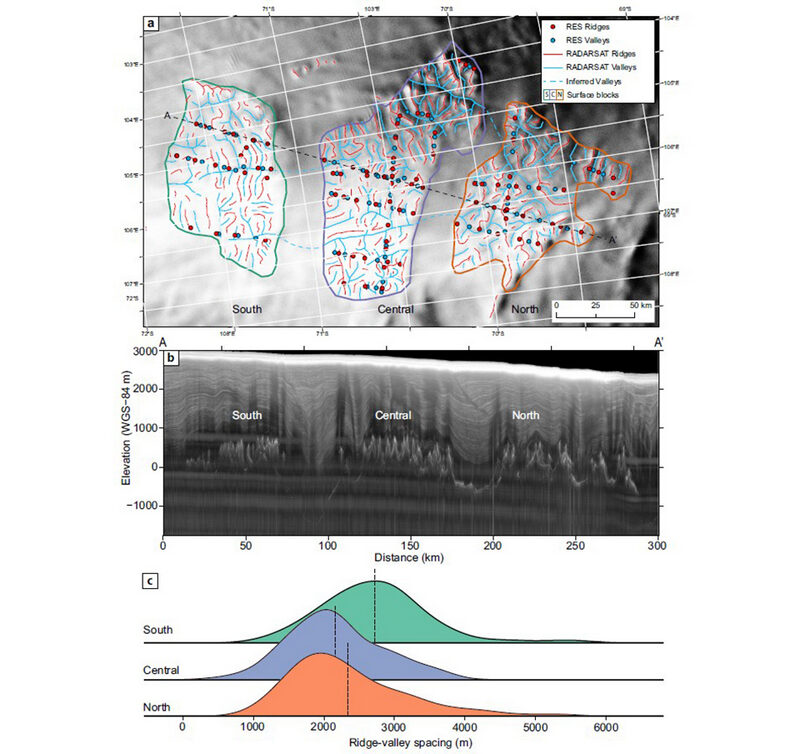

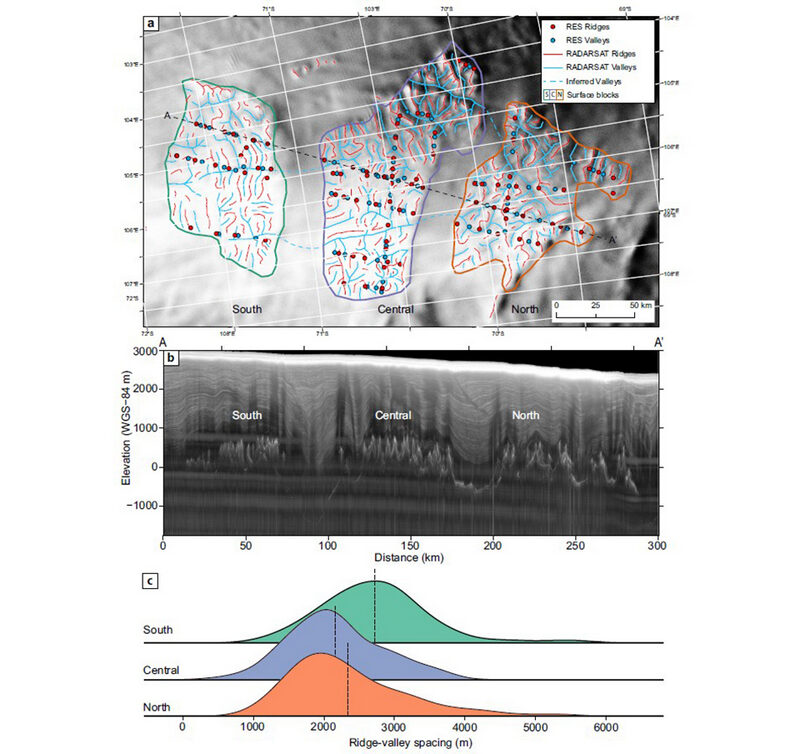

Анализ подледной топографии выявил в пределах бассейна Аврора возвышенный участок площадью около 32 тысяч квадратных километров, разделенный глубокими впадинами на три блока длиной от 121 до 173 и шириной от 73 до 85 километров. Эти блоки разделены впадинами шириной до 40 километров, которые образовались, по-видимому, в результате избирательной ледниковой эрозии. Глубина впадин изменяется в пределах 620-1480 метров ниже среднего уровня океана. Во всех трех блоках погребенные подо льдом топографические вершины сходны по высоте: 660-850 метров над уровнем океана. Вероятнее всего, изначально они образовывали единый массив, который ученые назвали Нагорьем А. Об общности блоков говорит и морфологическое сходство:

в каждом из них ландшафт образован сложной сетью хребтов и долин. Разветвленное строение системы долин указывает на их речное, а не ледниковое происхождение.

© Stewart S. R. Jamieson et al. / Nature, 2023a: Блоки Нагорья А, сохранившие доледниковый ландшафт (голубым цветом отмечены речные долины, красным ― хребты; точками помечены данные георадарной съемки); b: Георадарный профиль Нагорья А по линии A–A’; c: оценка расстояний между хребтами и долинами. В трех блоках Нагорья А средние расстояния оказываются близкими, что говорит о сходстве морфологии

Джеймисон и его коллеги оценили первоначальную высоту Нагорья А с учетом изостатической поправки на ледовую нагрузку и поправки на ледниковую эрозию. Получилось, что его высшие точки поднимались на высоту не менее 1,0-1,2 километра над уровнем океана, а долины располагались на высотах до 800 метров. Современный ледниковый щит над блоками Нагорья А очень медленно (со скоростью менее пяти метров в год) смещается в северном направлении. По-видимому, это движение не связано с рельефом блоков, в котором долины ориентированы в разных направлениях. Следовательно,

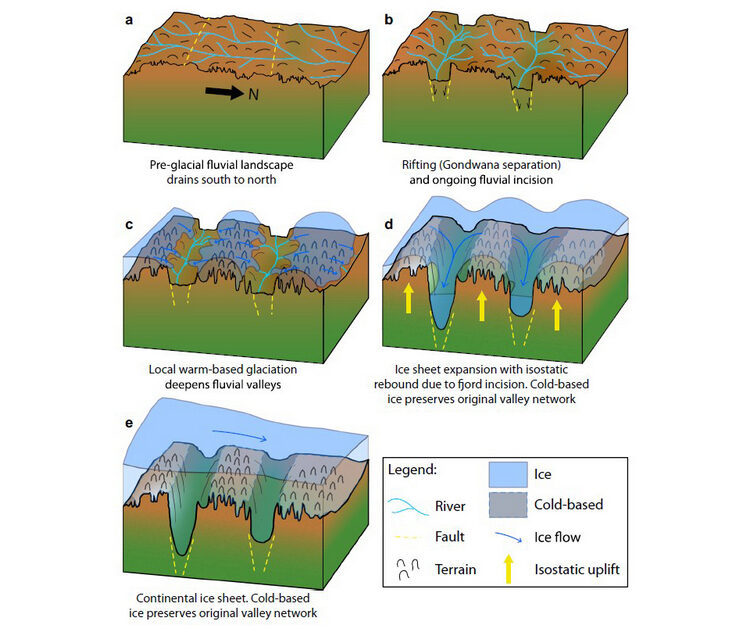

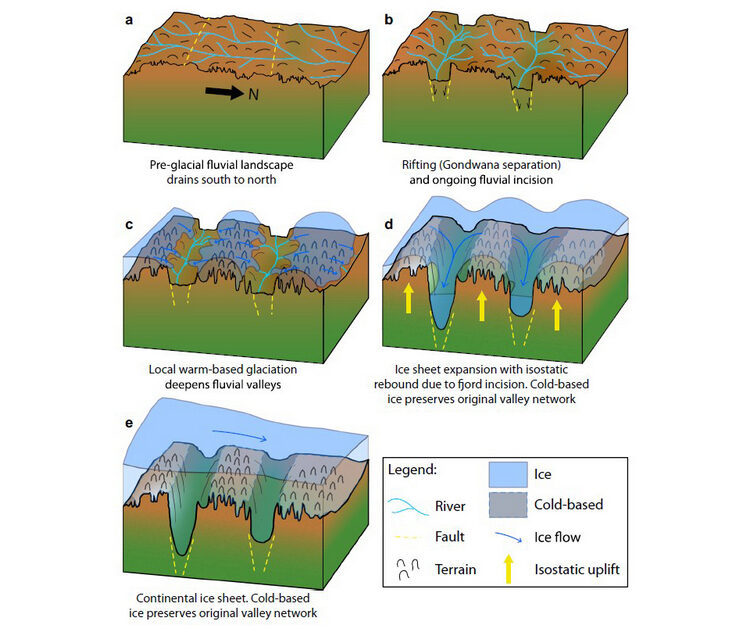

ландшафт нагорья сформировался в основном до покровного оледенения и был изменен лишь течением локальных ледников, о котором говорят U-образные профили поперечного сечения долин. Авторы исследования предположили, что он возник еще до распада Гондваны около 150 миллионов лет назад, в конце юрского периода.

© Stewart S. R. Jamieson et al. / Nature, 2023Модель эволюции ландшафта Нагорья А. a: Доледниковый ландшафт, существовавший в эпоху единства суперконтинента Гондвана; b: Образование впадин вдоль разломов в ходе рифтинга во время распада Гондваны; c: Локальные оледенения на возвышенных участках. Движение теплых ледников изменяет профиль речных долин; d: Образование сплошного ледникового покрова. Холодный лед консервирует рельеф возвышенных участков, а теплый перемещается по впадинам между блоками и углубляет их; e: Холодный покровный ледник континентального масштаба, медленно смещается в северном направлении, практически не затрагивая остатки палеоландшафта

Распад суперконтинента мог вызвать реактивацию древней рифтовой зоны в Восточной Антарктиде, и нагорье было рассечено двумя разломами в широтном направлении.

Впоследствии их, как и речные долины, углубили текучие теплые ледники (температура таких ледников близка к точке таяния). По мнению исследователей, это произошло не позднее 14 миллионов лет назад, во время среднемиоценового климатического оптимума. После него все части бывшего нагорья, включая возвышенные области, оказались скованы холодными, практически неподвижными ледниками, и там сохранились остатки палеоландшафта. Более позднее потепление в плиоцене (3,26-3,02 миллиона лет назад) и плейстоценовые межледниковья не могли вызвать масштабного таяния, при котором ледниковые массы обрели бы подвижность. Джеймисон с коллегами считают, что под Восточно-Антарктическим ледниковым щитом могут скрываться и другие остатки реликтового ландшафта. Их обнаружение поможет в исследованиях долгосрочной эволюции Восточной Антарктиды.

Комментарии читателей

на нашу рассылку